45歳、「職位定年」の影に怯える銀行員だった私

「あと数年で職位定年か…」

その言葉が頭をよぎった瞬間、私の銀行員人生が大きく変わりました。

こんにちは。20年以上の銀行勤務を経て、45歳で銀行を去った元銀行員です。

現在は東証プライム上場企業の経営企画部門で、新たなキャリアを歩んでいます。

あなたも今、

- 「職位定年(役職定年)を迎えるが、その後のキャリアが不安」

- 「給与ダウンと左遷のような出向がこわい」

- 「銀行員として培ったスキルは外部で通用するのだろうか」

という思いを抱えていませんか?

数年前、私もまさにそんな不安の渦中にいました。そして今、多くの銀行では「職位定年制度の廃止」や「見直し」が進んでいると聞きます。

「もし、私の時代に職位定年が廃止されていたら…残っていたかもしれない」

そう考えることもあります。しかし同時に、「本当にそうだったのか?」という疑問も。

この記事では、変わりつつある職位定年(役職定年)制度の行方と、私自身の経験を踏まえた銀行員のキャリア戦略について、元当事者として、そして組織を見る立場から、率直に語りたいと思います。

なぜ今、「職位定年」制度が変わりつつあるのか?

最近、こんなニュースをよく目にするようになりました。

- 「メガバンク、役職定年廃止へ」

- 「○○銀行、職位定年制度を見直し、65歳まで役職継続可能に」

なぜ今、このような動きが活発化しているのでしょうか?

それは、銀行が直面する無視できない構造的課題への対応策として、制度改革が不可避になっているからでしょう。

銀行を取り巻く3つの危機的状況

- 深刻化する「人材獲得・維持」

若手採用は売り手市場で困難を極め、頼みの中堅層はキャリアアップや将来性への不安から流出が止まりません。デジタル化に対応できる専門人材の確保も急務です。人材不足は、銀行の存続そのものを脅かしかねません。 - 待ったなしの「ビジネスモデル変革」

長引く低金利で従来の預貸ビジネスは限界を迎え、FinTech企業の攻勢も激化しています。非対面チャネル強化や新たな収益源の確立が必須ですが、それを担う銀行員のスキルセット変革と、変革を推進する人材が不可欠です。 - 「高年齢者雇用安定法」への対応

法改正により65歳までの雇用確保が義務化され、70歳までの就業機会確保も求められています。単に雇用を延長するだけでなく、豊富な経験を持つシニア人材をいかに「戦力」として活用し、組織全体の生産性を高めるかが問われています。

こうした複合的な課題への対応策として、多くの銀行が「シニア人材の活用」に活路を見出し、その障害となっている「職位定年制度の見直し」を進めていると考えられます。

職位定年制度改革の実態 — 本当に変わったのか?

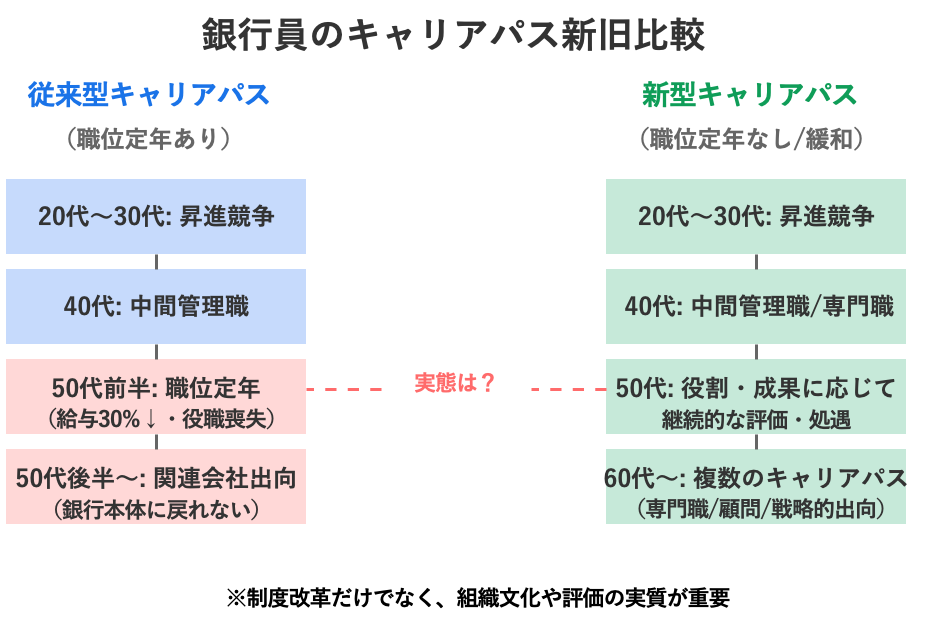

「職位定年」または「役職定年」と呼ばれる制度は、従来、多くの銀行で55歳前後に設定されていました。

この時点で役職から外れ、銀行員としての給与も大幅にダウン。その後は関連会社などへの出向が一般的でした。

では、この制度はどう変化しているのでしょうか?

変化の方向性は大きく2つ

1. 職位定年の廃止・緩和派

- 狙い :年齢という壁を取り払い、「実力主義・役割主義」の徹底により、優秀な人材(シニア含む)の意欲を引き出し、組織全体の生産性を向上させたい。対外的にも「先進的な企業」というイメージを打ち出し、採用を有利に進めたい。

- 背景 :銀行は比較的、財務体質に余裕があり、大胆な人事制度改革に踏み切れる。あるいは、強い危機感から、旧来の年功序列システムからの脱却を急いでいる。

- 課題 :急激な変化に対する行員の戸惑い、人件費コントロールの難しさ、評価制度の精緻化が求められる。「本当に成果で評価されるのか?」という疑問の声も。

2. 形を変えて維持する派

- 狙い:職位定年制度が長年果たしてきた「人件費抑制」や「ポストの新陳代謝」といった機能を手放したくない。急激な変化による組織の混乱を避けたい。

- 背景 :経営体力への懸念、保守的な組織文化、段階的な変化を好む経営判断などが考えられる。「シニア専門職」や「スタッフ行員」といった形で役割と処遇を再定義し、コストと活用のバランスを取ろうとしている。

- 課題 :改革が中途半端になり、「形骸化」するリスク。若手からは「結局変わらない」と見なされ、モチベーション低下を招く可能性。シニア層の処遇が不明確になりやすい。

このように、単に「制度が廃止されたか否か」ではなく、「その結果、組織に何が起きているのか」という視点で見ることが重要でしょう。

私が銀行にいた頃は、前者のような選択肢はほぼありませんでした。

55歳で確実に役職を外れ、給与も3〜4割ダウン。そして辞令一つで関連会社や取引先への出向が決まり、銀行本体に戻る道は、ほぼ閉ざされていました。

その「不安」と「閉塞感」が、私を転職へと駆り立てた大きな要因の一つでした。

銀行員のキャリアパス:変わりゆく道筋

かつての銀行員のキャリアパスは、ある意味で「一本道」でした。

同期と横並びで昇進し、支店長や部長を目指す。そして55歳前後で職位定年を迎え、関連会社へ出向し、銀行員人生を終える。

これが典型的なモデルでした。

しかし、今はどうでしょうか?

職位定年の見直しにより、60歳、あるいは65歳まで役職を続ける道が開かれた銀行もあります。

一方で、早期に専門職としてのキャリアを選択する道、あるいは私のように外部へ飛び出す道など、キャリアパスは多様化・複雑化しています。

もはや「決まったレール」は存在しない、と言えるでしょう。

45歳での決断 — なぜ私は銀行を去ったのか

私が銀行を辞めた理由は複合的でした。

しかし、45歳という年齢で決断した背景には、間違いなく「職位定年」の存在がありました。

私の中の3つの危機感

1. 「残り10年」の危機感

- 55歳の職位定年まであと10年

- その後のキャリアが見えない不安

- 「今なら外でやり直せる」という思い

55歳の職位定年まであと10年。その後のキャリアが全く見えない不安。「今ならまだやり直せるのでは?」という焦りに近い思い。

2. 「スキルの通用性」への疑問

- 銀行内だけの専門知識・経験の限界

- デジタル化に対応できていない焦り

- 年齢を重ねるほど狭まる選択肢

銀行内で通用する専門知識や経験が、外の世界でどれだけ価値を持つのか? デジタル化の波に取り残されているのではないかという焦り。年齢を重ねるほど選択肢が狭まる恐怖。

3. 「このままでいいのか」という自問

- 年功序列の中での居心地の良さと危うさ

- 新しい挑戦への渇望

- 本当にやりたいことは何か?という問い

年功序列の安定感の中での居心地の良さ。しかし、それが自身の成長を止めているのではないかという危うさ。新しい挑戦への渇望。本当にやりたいことは何か?という根源的な問い。

特に「職位定年後の姿」を想像した時、大きな決断を迫られました。

周囲の尊敬する先輩たちが役職定年を迎えて意欲を失い、望まない出向で銀行を去る姿を見て、「自分もそうなるのか…」という思いが、日増しに強まっていったのは確かです。

銀行の同期が語る『形骸化』の実態

銀行を離れた私ですが、そこに残った同期や後輩たちとは今でも交流があります。

彼らの話を聞くと、職位定年制度が変わりつつある今でも、実態はそれほど変わっていないように感じます。

残された銀行員たちの現実

1. 「形だけの改革」という声

- 制度は変わっても、実態は大きく変わらない

- 依然として年齢による評価の偏りがある

- 「言葉だけのエイジレス」という不満

「制度は変わったけど、結局は年功序列。若手が抜擢されることも少ないし、シニア層への忖度は根強いよ」という声。言葉だけの「エイジレス」に、むしろ不満を感じている銀行員も少なくありません。

2. 「ぶら下がり人材」問題

- 役職にしがみつくシニア層の増加

- パフォーマンスと処遇のアンバランス

- 若手が挑戦できる機会の減少

「役職定年がなくなったことで、パフォーマンスに見合わない処遇のシニアが増えた気がする。若手がその分をカバーしてる感じで、正直キツイ」という嘆き。挑戦する若手の機会が奪われている側面も。

3. 若手・中堅層の不満

- シニア層への予算配分による処遇改善の停滞

- 昇進機会の減少(ポスト詰まり)

- キャリアパスの不透明さ

「シニア層の給与維持のために、若手の給与が上がらない」「ポストが詰まっていて昇進が見えない」「将来のキャリアパスが描けない」といった声は、私がいた頃より深刻かもしれません……。

ある同期は、こう漏らしました。

「職位定年がなくなったことで、本当に活躍し続けるシニアは一部にいるけど、大半は『居座り』になってる。若手は見限って辞めていくし、悪循環だよ…」

この言葉に、私は複雑な思いを抱きました。

この同期の話は、単なる愚痴では済まされない、構造的な問題をはらんでいます。

職位定年がなくなっても、

- 公正な評価制度と役割定義

- シニア層の意識改革とリスキリング支援

- 若手が納得できる処遇とキャリアパス

この3つが伴わなければ、「ぶら下がり」と「若手の不満」は解消されません。

制度改革と組織文化の変革は両輪で進める必要があるのではないでしょうか。

残念ながら制度だけが先行し、実態が追いついていないのかもしれません。

もし今、職位定年がない銀行に入行するとしたら?

では、私が今20代だとして、職位定年制度を廃止した銀行に入行するとしたら、どうだろうか?

この問いに対する私の答えは、「職位定年の有無”だけ”では判断しない」です。

より重要なのは、以下の点ではないでしょうか。

1. 正しい評価制度が機能しているか

- 年齢ではなく役割と成果で評価される仕組み

- 透明性の高い評価基準

- 実力主義が機能する文化

2. キャリア形成の機会があるか

- 若手に挑戦の機会がある環境

- 多様なキャリアパスの存在

- 自己成長を支援する制度

3. 組織文化は健全か

- 変化を恐れない姿勢

- 世代間の健全な新陳代謝

- 挑戦を評価する風土

つまり、職位定年制度の有無よりも、「組織が本当に変わる覚悟があるか」が重要だと思います。

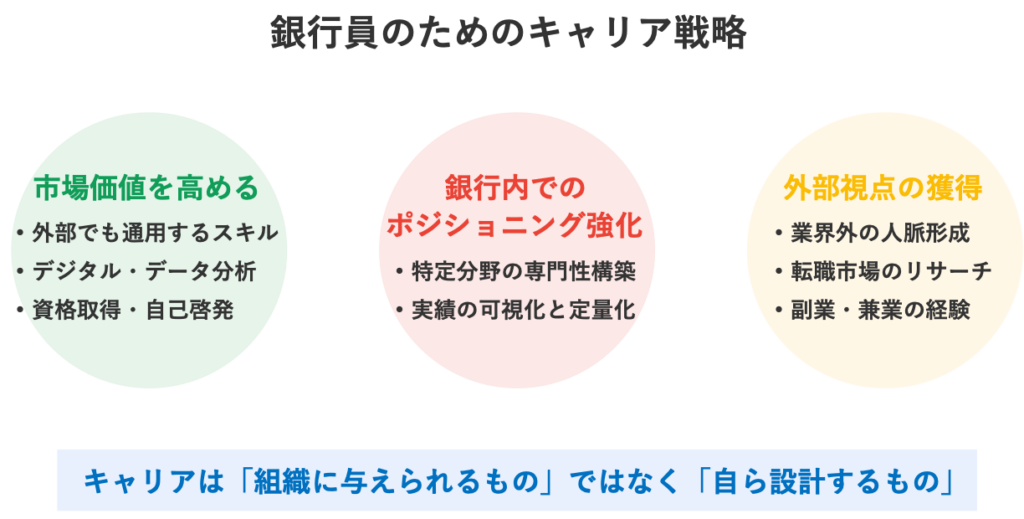

銀行員としてのキャリアを守るために—私の提言

現在、銀行に勤めるあなたへ。

特に、かつての私のように40代を迎え、これからのキャリアに漠然とした不安を感じている銀行員の方々へ、私からの提言をお伝えします。

今すぐ始めるべき3つのキャリア戦略

- 「市場価値」を高める具体的行動を

- スキルの棚卸しと強化

あなたの持つ財務分析力、リスク管理能力、顧客折衝力などは、外部でも通用するポータブルスキルです。それらを客観的に評価し、さらに磨きをかけましょう。 - +αの知識獲得

今の時代、業界横断的な知識は必須です。デジタル(AI、データ分析)、マーケティング、語学など、あなたの専門性に掛け合わせられる武器を身につけましょう。 - 挑戦による経験値UP

異動や新規プロジェクト、外部研修への参加は積極的に。コンフォートゾーンを抜け出す経験こそ、あなたを成長させます。

- スキルの棚卸しと強化

- 銀行内での「戦略的ポジショニング」を

- 専門性の確立

「この分野なら〇〇さん」と言われるような、あなたの「タグ」を作りましょう。専門性は、年齢に関わらない強力な武器になります。 - 実績の可視化

担当した案件やプロジェクトの成果を、具体的な数字で示せるように常に意識し、記録しておきましょう。「なんとなく頑張った」では評価されません。 - 社内ネットワーク

キーパーソンとの良好な関係は、いざという時にあなたを助けてくれます。ただし、派閥に染まるのとは違います。

- 専門性の確立

- 「外部の視点」を取り入れ、選択肢を持つ準備を

- 社外ネットワーク構築

異業種交流会やセミナーなどを活用し、銀行の外に人的ネットワークを広げましょう。新たな視点や情報が得られます。 - 市場価値の把握

転職サイトに登録してみるなどして、現在のあなたのスキルや経験が、転職市場でどの程度の価値があるのかを客観的に把握しておきましょう。 - 実践的経験(副業など)

もし可能であれば、副業などを通じて外部の仕事を経験してみるのも有効です。銀行以外の「稼ぐ力」を試すことができます。

- 社外ネットワーク構築

心構えとして大切なこと

職位定年制度が廃止されたとしても、未来は決して約束されていません。

これからのキャリアは「組織に与えられるもの」ではなく「自ら設計するもの」だと考えます。

経営戦略の観点から見ても、変化の激しい時代に単一組織への依存はリスクでしかありません。

MBAで学んだ「ポートフォリオ理論」のように、自身のスキルや経験という「資産」を多様化させ、市場の変化に対応できる「キャリア・ポートフォリオ」を構築するという発想が不可欠でしょう。

銀行というプラットフォームを最大限活用しつつも、常に外部市場を意識し、自身の価値を高め続けること。

それが、変化の時代を生き抜く銀行員の、最強の「キャリア戦略」だと確信しています。

結論:職位定年の向こう側に見えるもの

私が45歳で銀行を去り、新たなキャリアを歩み始めて感じたのは、「もっと早く決断すればよかった」という思いです。

職位定年という壁に怯えていた私が、その壁を自ら乗り越えたとき、見えてきたのは予想以上に広い世界でした。

銀行で培った能力は、思った以上に外部でも評価されました。

もちろん、苦労もありましたが、新たな環境での挑戦は、私に新しい自分を発見する機会を与えてくれました。

職位定年制度が変わりつつある今、銀行員の皆さんにとっても、キャリアの選択肢は広がっているはずです。

しかし、制度だけに頼るのではなく、自らの手でキャリアを切り拓く意識が重要ではないでしょうか。

最後に、私の経験から言えることは、「居心地の良さ」と「成長」は、時に相反するものだということ。変化を恐れずに一歩を踏み出す勇気が、新たな可能性を切り拓くのだと信じています。

あなたがどのような選択をするにせよ、それが自らの意思による主体的な選択であることを願っています。

銀行員のキャリア構築に役立つ書籍

- 『スキルマップ 隠れた強みと好きなことが才能に変わる』

ご自身の強みやスキルの棚卸しに。体系的に整理するヒントが得られます。

- 『働くひとのためのキャリア・デザイン』

キャリア論の大家による名著。長期的なキャリア設計の考え方を学べます。

- 『キャリアロジック 誰でも年収1000万円を超えるための28のルール』

転職市場での価値を高めるための具体的な戦略や思考法が学べます。

転職を検討する際に役立つサイト

※当ブログは、 Amazon.co.jp のリンクによってサイトが紹介料を獲得できる「Amazonアソシエイト・プログラム」に参加しております。

紹介料は小児がんの娘のサポート費用に充当しております。

コメント