「最近、会社での自分の役割、変わってきたな…」

「もしかして、私も『働かないおじさん』なんて思われているのだろうか…?」

40代を過ぎ、ふとそんな不安が頭をよぎることはありませんか?

長年会社に貢献してきた自負はある。でも、昇進は頭打ち、若い世代の活躍は眩しく、会社が求めるスキルも変わってきた…。

キャリアの後半戦をどう生きるべきか、漠然とした焦りを感じている方は、決して少なくありません。

こんにちは。私は元銀行員で、40代半ばで思い切ってキャリアチェンジを決断し、現在は東証プライム上場企業の経営企画に携わる50代です。MBAで組織論や経営戦略を学び、多くの中高年ビジネスパーソンが抱える悩みと向き合ってきました。

この記事では、多くの企業で囁かれる「働かないおじさん」問題の本質に迫ります。

それは決して他人事ではありません。なぜなら、その背景には、役職定年や再雇用といった制度の問題だけでなく、キャリア後半に差し掛かった中高年なら誰しもが直面しうる、根源的な課題が潜んでいるからです。

この記事を読めば以下のことがわかります

- なぜ「働かない」と言われてしまうのか? その実態とメカニズム

- 役職定年、早期退職、再雇用のリアルと、会社に期待しすぎてはいけない理由

- 40代から始めるべき、中高年が輝き続けるための具体的なキャリア戦略

- 環境の変化を待つのではなく、自ら未来を切り拓く「自己啓発」の重要性

本記事は、単なる評論ではありません。あなたのキャリアを守り、未来を豊かにするための実践的なヒントです。ぜひ最後までお付き合いください。

※氷河期世代のリスキリングについては下記記事をご覧ください。

『氷河期世代が市場価値を高める方法|40代・50代からの逆転キャリア戦略』

「働かない」って決めつけないで!レッテルに隠された”中高年”のリアル

まず、「働かないおじさん」という言葉。正直、あまり気持ちの良い響きではありませんよね。

この言葉自体が、個々の事情を無視した安易なレッテル貼りで、中高年に対するエイジズム(年齢差別)を助長しかねない危険性をはらんでいると思います。

そもそも「働かない」の定義も曖昧です。

- 昔のように長時間働かないこと?

- 新しいITツールが苦手なこと?

- それとも、本当に成果を出していないこと?

明確な基準がないまま、印象で語られてしまうことも少なくありません。

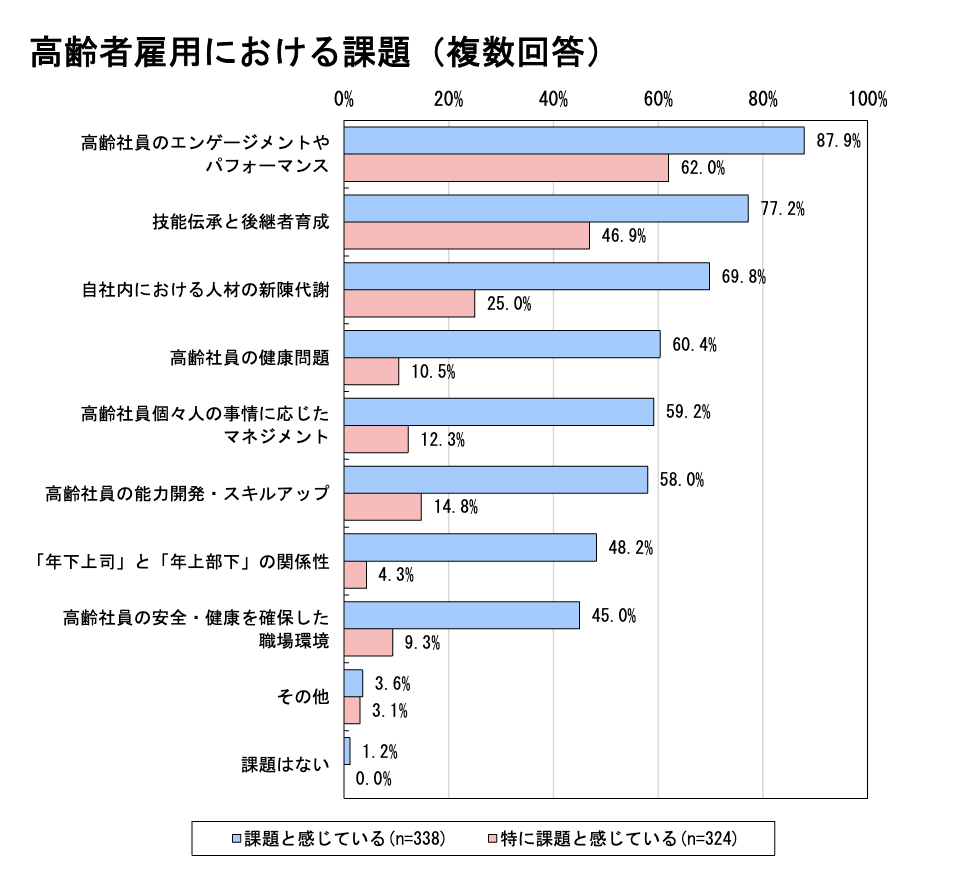

しかし一方で、企業が中高年社員のエンゲージメントやパフォーマンスに強い課題を感じているのも事実です。

経団連の調査(「高齢社員のさらなる活躍推進に向けて:経団連 2024.04.16」)でも、多くの企業が高齢者雇用における課題として挙げています。

問題なのは、このレッテルが一人歩きし、本来活躍できるはずの中高年の意欲まで削いでしまうことでしょう。

「もう年だから…」と会社も本人も諦めてしまう。そんな悪循環に陥っていないでしょうか?

まずは、このレッテルに惑わされず、問題の本質を冷静に見つめ直す必要があります。

なぜ”あの人”は輝きを失った?「働かない」を生む複合要因

では、なぜ一部の中高年社員が、意欲を失ったり、パフォーマンスが低下したりしてしまうのでしょうか?

それは決して本人の怠慢だけではありません。様々な要因が複雑に絡み合っていると考えられます。

1. 個人の内面:誰にでも訪れる「キャリア後半の壁」

キャリアの停滞感と目標喪失: 役職定年が近づき、昇進が止まれば、「もうこれ以上はない」という感覚に陥ります。明確な目標を失うと、人は頑張るエネルギーを失います。

評価・処遇への不満: 組織に貢献しているつもりだが、給与が上がらない、再雇用で大幅に給与が下がる…。「働きがい搾取」とも言える状況は、モチベーションを著しく低下させます。

「キャリアの終わり」を意識する心理: 定年が近づくと、「あと何年」とカウントダウンが始まります。心理学的に見ても、未来への時間が限られていると感じると、人は新しい挑戦よりも、慣れ親しんだ安定や心地よさを求めます。これは自然な心の動きです。

価値観の変化と健康: 仕事一辺倒だった価値観が変わり、家族や趣味を優先したくなる。あるいは、加齢による体力的な衰えや健康不安が、仕事への意欲に影響することもあります。

2. 組織の構造:「働かなくさせる」環境

役割・期待の不明確さ: 年齢が上がっても、経験に見合った役割や、何を期待されているのかが不明確なまま放置される。これでは「働きようがない」状況です。

旧態依然としたマネジメント: 年下の上司が中高年部下に遠慮したり、逆に高圧的になったり。適切なコミュニケーションやフィードバックがないと、やる気は起きません。

時代遅れの評価・処遇: 未だに年功序列の色が濃く、成果が正当に評価されない。頑張っても報われないと感じさせる制度は意欲を削ぎます。

学びの機会不足: デジタル化など、必要なスキルが変化しているのに、中高年向けのリスキリング(学び直し)の機会が乏しい、または内容が的外れなことも働く気力を失わせます。

変化を嫌う組織文化: 新しい挑戦を奨励せず、前例踏襲する文化では、社員全体の意欲を削いでしまいます。

3. 社会の変化:取り残される恐怖

スキルの陳腐化: あなたが20代、30代で身につけたスキルは、今でも通用しますか? デジタル化の波は、否応なくスキルのアップデートを求めています。

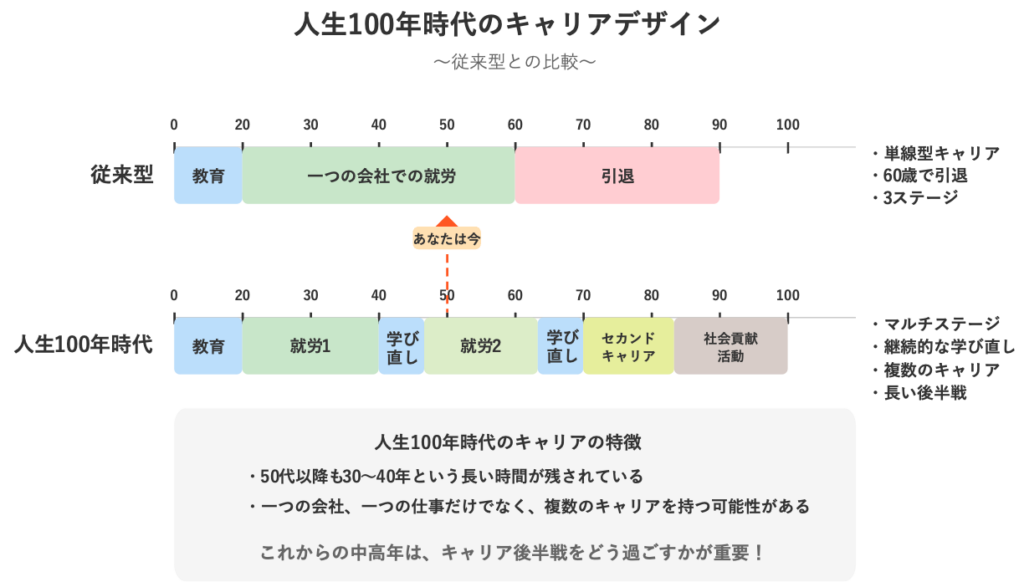

人生100年時代のキャリア観: 60歳や65歳で引退、ではなくなった時代。「長い後半戦」をどう生きるか、会社任せでは立ち行かなくなっています。

このように見てくると、「働かないおじさん」問題は、個人の資質以上に、組織や社会のシステム、そしてキャリア後半特有の心理が複雑に絡み合った構造的な課題であることがわかります。

あなた自身や、あなたの周りの状況に当てはまる点はありませんか?

会社はどこまで面倒見てくれる?役職定年・早期退職・再雇用

こうした状況に対し、企業は様々な対策を講じてきました。しかし、それらは本当に中高年のためになっているのでしょうか?

代表的な制度の「リアル」を見ていきましょう。

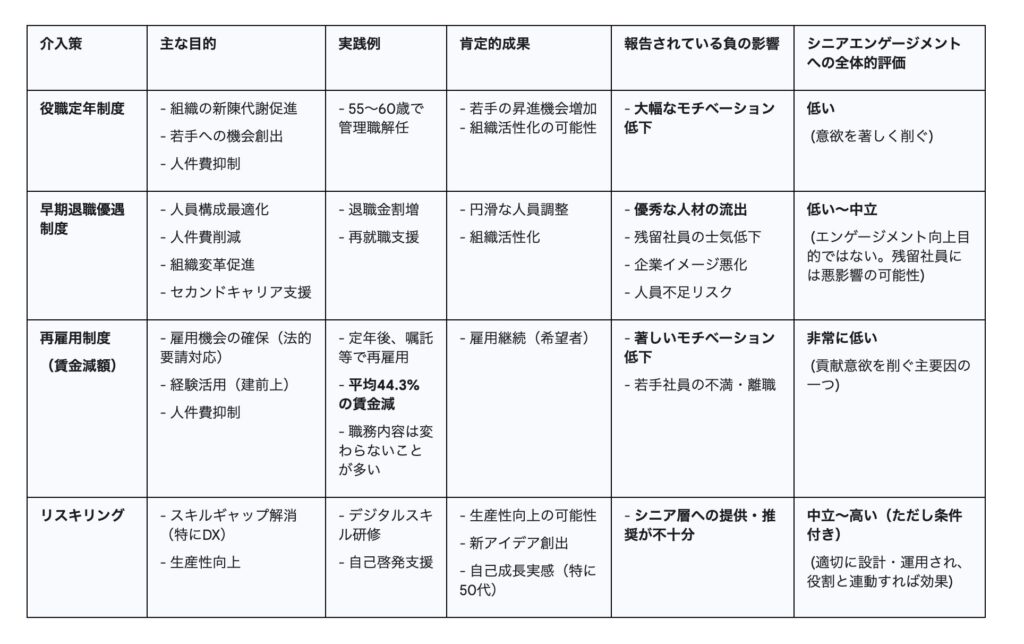

役職定年

若手にポストを譲る、人件費を抑える、という会社側の都合が色濃い制度。

確かに組織の新陳代謝は必要ですが、一律に役職を解かれることで、多くの中高年のモチベーションが著しく低下するという「副作用」は深刻です。

能力があっても意欲を削がれる、これは組織にとっても大きな損失です。

早期退職

「セカンドキャリア支援」という聞こえの良い言葉の裏で、実質的な人員整理の側面も。

「割増退職金」という目先の利益に惹かれ、自身の市場価値や次のキャリアプランを十分に考えずに応じてしまうと、後で後悔することになりかねません。

企業が本当に手放したくない優秀な人材まで流出してしまうリスクもあります。

再雇用

法律で雇用は確保されても、その中身が問題。

嘱託や契約社員として、現役時代とほぼ同じ仕事をしているのに、給与は半減…なんて話はザラに聞きます。

これでは「やりがい」を持って働き続けるのは難しいでしょう。

貢献と処遇のアンバランスは、不満の温床になりかねません。

残念ながら、これらの制度は、中高年の活躍を真に支援するというより、コスト削減や人員調整といった会社側の都合が優先されているケースが多いのが実情ではないでしょうか。

会社や制度に過度な期待を寄せるのは危険です。

自分のキャリアは、自分で守るしかない時代なのかもしれません。

「働かない」と言わせない!40代から始める”中高年”キャリア防衛術

では、私たちはどうすればいいのか?

環境が変わるのを待つのではなく、今すぐ、自分自身でできることがあります。

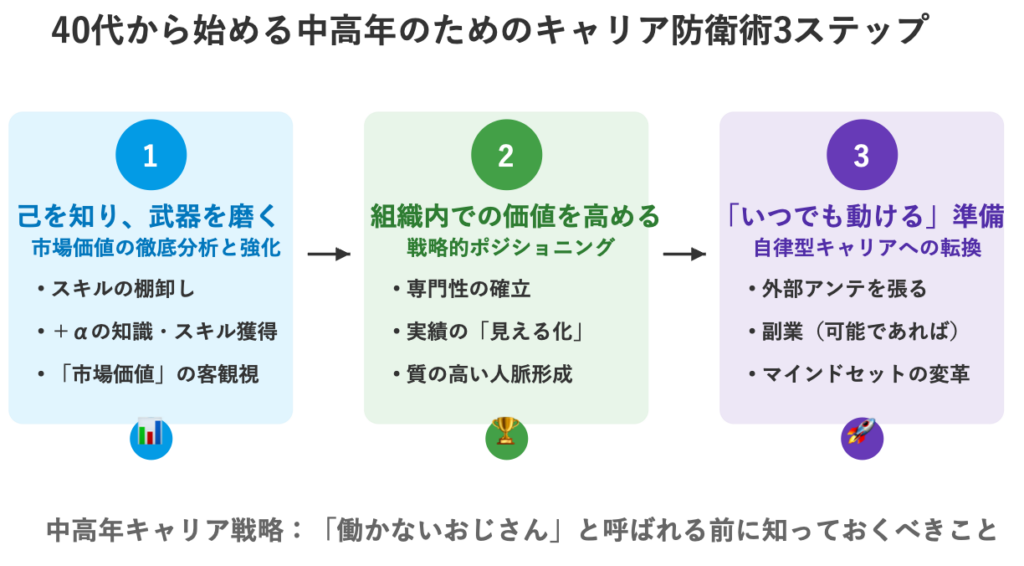

40代から意識して取り組むべき「キャリア防衛術」を3つのステップでご紹介します。

Step 1:己を知り、武器を磨く ~市場価値の徹底分析と強化~

スキルの棚卸し

あなたがこれまで培ってきた経験・スキルを書き出しましょう。

【私の事例】

- 専門知識:財務会計・分析、コーポレートファイナンス

- マネジメント経験:10名のチームリーダー、プロジェクト管理

- コミュニケーション力:社内調整力、プレゼンテーション能力

- 問題解決能力:業務改善提案

これらは、社外でも通用する「ポータブルスキル」のはずです。まずは自分の「武器」を正確に把握することから始めてみることをオススメします。

+αの知識・スキル獲得

今の武器だけでは、おそらく現在のビジネス環境では知識・スキルが不足している可能性が高いと思います。

デジタルスキル(最低限のITリテラシーから、データ分析、プログラミングまで)、語学やマーケティングなど、あなたの専門性に掛け合わせることで価値が高まる分野を学ぶことをオススメします。

いま、リスキリングは必須だと考えます。

「市場価値」の客観視

転職サイトに登録してみるのも有効だと思います(すぐに転職する気がなくてもOK!)。

キャリアコンサルタントに相談して、今のあなたが転職市場でどう評価されるのかを知っておくのは、とても重要かもしれません。

社内評価だけが全てではありませんから。

Step 2:組織内での価値を高める ~戦略的ポジショニング~

専門性の確立

「この分野なら〇〇さん」と社内で認知される「タグ」を作っておきましょう。

ニッチでも構いません。

他の人が持っていない専門性は、年齢に関係なくあなたを必要とされる存在にします。

【私の事例】

- 業界知識:「◯◯業界のエキスパート」として定期的に情報発信

- 特定業務:「ビジネスマッチングの交渉スペシャリスト」として若手に知見を伝授

- データ分析:「M&A戦略の達人」として経営判断に貢献

実績の「見える化」

あなたが関わった仕事の成果を、具体的な数字で語れるように常に意識しましょう。

「よく頑張った」ではなく「〇〇を△△%改善した」という具体的な実績が、あなたの評価を高めるはずです。

質の高い人脈形成

部署や役職を超えた社内ネットワークは重要です。

ただし、単なる友人や仲間ではなく、互いに刺激し合い、情報を交換できるような質の高い関係を目指すべきでしょう。

Step 3:「いつでも動ける」準備とマインドセット~自律型キャリアへの転換~

外部アンテナを張る

社外セミナーに参加したり、異業種の人と交流して、常に外部の動向や新しい情報に触れることは非常に重要です。

今の会社が「世界のすべて」ではありません。

副業(可能であれば)

会社の許可が必要ですが、副業はスキルアップや人脈形成、そして「会社に依存しない力」を試す絶好の機会です。

【具体例:実践可能な副業】

- オンラインでの専門知識提供(コンサルティング)

- セミナー講師、ウェビナー登壇

- ライティング、編集業務

- 自身の専門領域でのアドバイザー活動

マインドセットの変革

これが最も重要かもしれません。

「会社がキャリアを用意してくれる」という受け身の姿勢を捨て、「自分のキャリアは自分で創る」という「キャリア自律」の意識を持つ。

MBAで学ぶポートフォリオ理論のように、自分のスキルや経験を分散投資し、変化に対応できる「キャリア・ポートフォリオ」を築きましょう。

役職定年や再雇用の制度がどうであれ、自ら学び、価値を高め、選択肢を持っておくことは非常に重要でしょう。

それこそが、変化の時代を生き抜く中高年にとって、最強の「お守り」となるはずです。

私は、これに気づいたから45歳という年齢にも関わらず、自らの転職活動で新しいキャリアを始められました。

私の転職については、こちらの記事をご覧ください。

個人の努力だけでは限界も… 企業と社会に求められる変革

もちろん、個人の努力だけですべてが解決するわけではありません。

「働かないおじさん」を生み出さないためには、企業や社会が変わることも不可欠でしょう。

企業がすべきこと

- 年齢ではなく貢献で評価する公正な人事制度への転換

- シニアの経験を活かす役割の再設計

- 継続的なリスキリング機会の提供

- 多様性を尊重し挑戦を奨励するインクルーシブな文化醸成

先進企業の取り組みに学ぶべき点は多いはずです。

社会がすべきこと

- エイジズム(年齢差別)の解消に向けた意識啓発

- 中高年の学び直しを支援する生涯学習基盤の強化

- 柔軟な働き方を後押しする制度整備

個人が意欲を持って挑戦できる「土壌」があってこそ、個人の努力は実を結ぶと思います。

『ベテラン・シニア人材を“戦略的”に活用する』日本の人事部「HRカンファレンス2020-春-」開催レポート

結論:キャリアを、どうデザインするか?未来はあなたの選択次第

「働かないおじさん」―この言葉が他人事ではなく、自分にも降りかかるかもしれないと感じた時、それはあなたのキャリアを見つめ直す絶好の機会です。

役職定年や再雇用といった制度の変化は、確かに気になります。しかし、それ以上に重要なのは、あなたが自身のキャリアの舵をどう握るかではないでしょうか。

今日から始められる3つのアクション

- 今週末、1時間だけ時間を取り、自分のスキルの棚卸しをしてみる

- 興味のある分野のオンライン講座に1つ登録してみる

- 転職サイトなどのプロフィールを更新し、自分の市場価値を確認してみる

実際、定年を意識すれば時間がないと思うので、すぐに始めたほうがいいでしょう。

特に、職位定年(役職定年)制度のある企業の場合、いつのまにか給料が半分に…ということもあり得ます。

職位定年についてはこちらの記事をご覧ください。

会社に依存する時代は終わりました。

変化を恐れず学び続け、自身の価値を高め、主体的にキャリアをデザインしていく。その「自律」こそが、中高年がこれからの時代を輝きながら生き抜くためには重要だと考えます。

40代、50代は、決してキャリアの終わりではありません。人生100年時代においては、まだまだ活躍できる時間は長く残されています。

これまでの経験を土台に、新しい知識やスキルを掛け合わせれば、あなたはもっと価値ある存在になれます。

この記事が、あなたの「自己啓発」、つまり、より良い未来のための第一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。

未来は、あなたの手の中にあります!

※「Bank Career Navi」は、 Amazon.co.jp のリンクによってサイトが紹介料を獲得できる「Amazonアソシエイト・プログラム」に参加しております。

紹介料は小児がんの娘のサポート費用に充当しております。

コメント